La biblioteca de mi vida

especiales

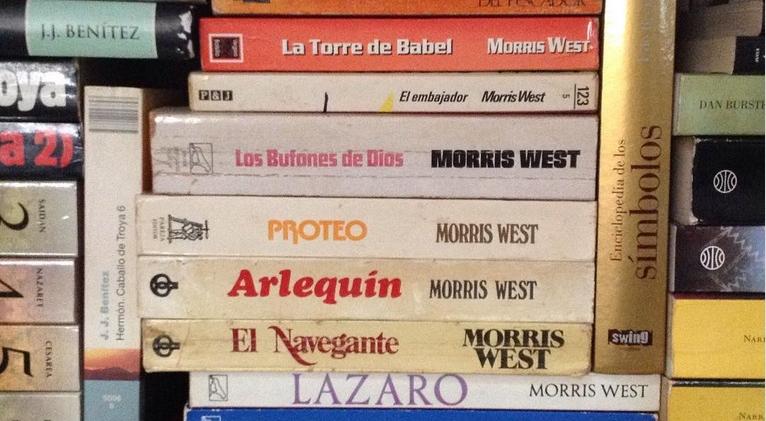

Fotografía de la autora

Uno de mis grandes sueños es hacer una biblioteca en mi casa. Sí, parecerá presuntuoso, demasiado lunático para estos tiempos, pero hacer una biblioteca es la única solución para organizar dieciséis libreros que están por todas partes, imposibilitan el paso y la estancia porque dominan la sala como si fuera un almacén, también el pasillo, el antiguo comedor. Y cuando hablo de libreros, me refiero a varios muebles de gran magnitud, no una tablita en la pared, sino algunos, por ejemplo, de tres metros de largo y dos de altura, que en resumen guardan muchísimos textos de los temas más diversos.

Cualquiera podrá imaginar que es casi una necesidad porque los libros están por doquier y ese desorden me atormenta. Tanto es así, que prioricé su construcción antes de reparar otras piezas fundamentales como la habitación de dormir. Pero entonces llegó la pandemia de COVID-19, el descalabro económico, los sacos de cemento subieron por las nubes, y el proyecto de ampliación quedó en el limbo antes de hacer el primer dado. Me quedé con el croquis en mano.

Pero mi sueño continúa latente. Es cierto que lleva varios años de retraso y a veces siento que el caos de mi casa jamás terminará porque la incipiente biblioteca está amontonada, y eso hará que sigan inaccesibles los tantos libros preciosos que conservo, que el polvo contenido entre uno y otro sea imposible de limpiar porque no hay espacio para acomodar unos tres mil ejemplares.

Los libros son mi fortuna, soy bibliomaniaca. Me gusta tenerlos, aunque no disponga de tiempo para leer con el ritmo de antes. No importa, algún día podré, y ahí estarán. Siempre me gustaron, desde pequeña aprendí a cuidarlos y hoy soy caprichosa, tengo reglas: los escribo, pero no doblo sus hojas, no los saco de casa, y evito prestarlos porque conozco que a quienes les gusta leer, también les gusta poseer. Por eso los conservo en tan buen estado, y como, lógicamente, vivimos en sociedad y me ha tocado ceder en mi egoísmo, apunto a quién se los doy y calculo para preguntar cuándo será devuelto. No obstante, algunos han evadido su responsabilidad de retorno. Y como los libros son mi tesoro, me ha tocado volver a comprarlos para reponerlos en mi catálogo.

Me gusta verlos ordenados, por eso sufro tanto este período de desbarajuste impuesto. Cuando aún no eran dieciséis estantes y todavía se podía tener cada uno con dignidad, los organicé por género y autor. Aquello me mantenía ensimismada porque si algo me llamó siempre la atención de las bibliotecas es su orden, la capacidad de encontrar un libro con facilidad. También comencé a registrar cada libro en una hoja Excel, apuntaba título y escritor. Era una tarea agotadora, pero útil: por un tiempo sirvió para consultar qué tenía para no comprar doble porque, evidentemente, recordar cientos y cientos de nombres no es faena fácil para una mente tan ocupada, y, por otro lado, así pude darme cuenta de que tenía muchos ya repetidos, esos los aprovechaba para regalar y hacerle lugar a otros.

El segundo gran sueño, desde mi alma emprendedora buscando canalizar y aunar gustos, aficiones y vocaciones, era hacer una especie de café literario-taller-galería de arte, pero esa idea no fructificó porque ¿quién va a venir a Buena Vista a leer o a ver mis dibujos? Rápidamente lo deseché, pero me entusiasmó figurarla en mi mente. Estaba influenciada por conceptos aprendidos en otras latitudes, y que aún conservo en el diseño de mi propuesta más primaria.

Recuerdo que mis lugares preferidos en otras tierras fueron esos establecimientos, no necesariamente inmensos, repletos de libros donde podía ir a comprar o a leerlos en butacas muy cómodas con luces dirigidas y música incidental. No eran librerías o bibliotecas frías, era todo muy lindo, con ambiente acogedor para no querer salir. Allí servían un té, un café acompañado de torta rústica de zanahorias, al tiempo que alguien tocaba la guitarra, o presentaba un libro, exponía su tesis de grado o hablaba de su bosquejo literario o de su visión de país.

Asimismo, se hacían concursos y se premiaba con libros; había momentos para tertulias de poesía, para leer y debatir cuentos o el capítulo de una novela, jornadas para que los niños se divirtieran con juegos de mesa, pintaran, aprendieran de algún asunto interesante con invitados especiales; se celebraban días temáticos que resultaban atractivos para todo tipo de público… y así, las agendas siempre estaban colmadas de actividades sociales y culturales, pero lo que más me gustaba era que cada sitio de esos era bello, no era solo que siempre tenían libros valiosos, una selección muy abarcadora, lo último editado, o joyas antiguas, es que también ofrecían inspiración, estaban colmados de detalles bien dispuestos, no había un área mal aprovechada, y garantizaban oportunidad para el talento local. Y yo creí que esa novedad podía traerla a mi casa y brindarle una plaza a quien sepa valorar la literatura y el buen gusto.

Ese esquema parecía muy bonito, pero nada viable en este contexto en que vivimos, porque siento que cada vez las personas leen menos, y es raro encontrar, por ejemplo, un niño que prefiera ese tipo de pasatiempo. Deben ser contados con los dedos de las manos. Por eso me contenté con crear un ambiente solo para mí, mi biblioteca-taller-campo de ocio donde puedo leer, trabajar, pintar o hacer cualquier manualidad que se me antoje; mi oasis dentro de esta ciudad abrumadora, el universo donde todo es perfecto, el refugio para esquivar realidades, soñar con mundos idílicos, también para aprender, revisar la historia, consultar cuanta duda me surja.

Pero entonces la depresión económica afecta mis planes, mas no merma mi empeño. Mientras llegan tiempos felices, pienso dónde y a qué altura ubicaré las ventanas para que esté siempre iluminada y ventilada la habitación, calculo qué dimensión necesito para que los dieciséis libreros confluyan y se vea bonito, imagino dónde pondré la mesa de trabajo, el atril, y cada útil, adorno, cuadro, sobre todo la losa pintada a mano donde se lee en letras azules «Biblioteca» y que tengo guardada desde hace siete años en espera de su pared. Pongo atención a los detalles porque ahora mismo es lo único que puedo hacer, y no me agobio porque sé que en cuanto llegue el instante, será cuestión de solo levantar bloque a bloque y darle forma al lugar, de todos, que más me emociona en mi proyecto de casa.

Fotografía de una parte del librero de la autora cuando todavía se podía transitar por los distintos espacios de su hogar

Este texto, es a propósito del Día Internacional de las Bibliotecas que se celebró en algunas regiones el 24 de octubre. Aunque no se refiere precisamente a las bibliotecas personales, me recordó el objetivo latente de hacerme la mía propia porque, de hecho, ya tengo lo principal, que son los libros.

Se trata de una fecha importante para recalcar la trascendencia de estos establecimientos, fundamentales para salvaguardar la historia porque en ellos se atesora el patrimonio cultural en todas sus formas y géneros.

Recordemos que hubo un tiempo en que los libros eran vistos —y todavía— como peligrosos por ser fuente de sabiduría, por abrir los ojos, mostrar cada elemento interesante de nuestro paso por este mundo; por eso, durante el curso de la humanidad muchas veces se cometió el sacrilegio de quemar grandes cantidades de ejemplares, o de censurar un autor determinado, o restringir las ediciones de un texto en franca oposición a ideas, creencias; pero se necesitará más que intención para borrar la memoria documental.

Sin embargo, lo significativo es que a las personas les obsesionó la construcción de edificaciones para conservar la herencia literaria y ofrecer servicios públicos. Desde la antigüedad encontraron que eran esenciales por su objeto social, para ayudar a diversificar y expandir bienes culturales porque intervienen no solo en la educación de la sociedad, favorecen el pensamiento y también el entretenimiento.

Y en la actualidad, se mantiene.

Guardo con mucha claridad las bibliotecas de mi existencia: la de mi escuela primaria, Augusto Olivares, enorme, donde aprendí el verdadero significado del silencio; después, la 14 de junio, en la calle K de Altahabana, pero esa me parecía lúgubre. Más tarde, la Rubén Martínez Villena, al final del bulevar de Obispo, en La Habana Vieja; la José Martí, en Plaza de la Revolución, tan magnánima; y la de mi Facultad de Comunicación, cuando su sede era en la calle G, del Vedado, pequeña, estupenda. En todas destacaban sus bibliotecarias, dignas por su sapiencia porque sin titubear orientaban con total dominio del espacio, de los temas y los autores, como si fueran ellas mismas enciclopedias vivientes.

No obstante, rápido me di cuenta de que la mejor siempre será la biblioteca personal porque se ajusta a mis necesidades de lectura, porque está al alcance de la mano sin colas ni apuro. Por eso toda la vida me la he pasado acumulando libros de mi gusto, comprándolos —antes que comida— en cada feria, parque, o esquina; luego los amigos empezaron a viajar y les encargaba, hasta que, tras una estancia en otro país, pude volverme loca y saciar mi ansiedad: busqué en cada librería pequeña porque los precios eran bajos, aproveché cada oferta de navidad, compré de uso por Internet, cambié algunos repetidos por otros deseados en un tipo de actividad popular llamada cambalache —que se hacía cada cierto tiempo y de lo cual hablaré en algún momento—, ahorré y me limité para poder adquirir… y así, poco a poco, conformé la biblioteca de mi vida.

Mis compañeros me llamaron desequilibrada, mis padres preguntaban para qué tantos libros, y hasta la Aduana General de la República, ante la solicitud de entrar una tonelada de ellos para uso propio, respondió asegurando que jamás le hicieron una consulta así; pero yo, más tozuda y necesitada, lo conseguí, y hoy ahí tengo, solo en espera de paredes y techo, mi biblioteca en dieciséis libreros, en cajas, sobre los muebles y en cada rincón.

Comentarios

JD

yaima

regla

yaima

El Lector

Páginas

Añadir nuevo comentario