Las vacunas como garantes de la salud

especiales

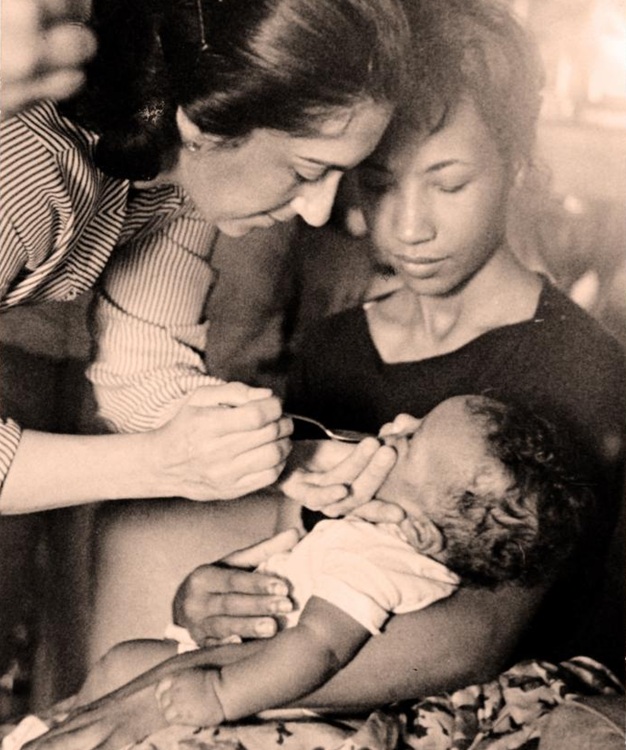

Foto: Tomada del periódico 5 de septiembre

Por más de seis décadas Cuba ha logrado sostener un esquema de vacunación cuya cobertura supera el 95 % para todas las vacunas. Esto la coloca entre las naciones con mejores indicadores en el control de enfermedades prevenibles.

Así lo ilustran los 17 inyectables simples o combinados —de ellos, diez de producción nacional— con los cuales se previenen 14 enfermedades y cuatro formas graves. Otros seis se administran a grupos de riesgos.

Y uno de los más recientes ejemplos de esa tradición salvadora tuvo lugar durante los últimos días del pasado abril y principios de mayo, cuando se desarrolló la 23 Semana de Vacunación en las Américas y la 14 Semana Mundial de Inmunización, 2025.

Foto: tomada del perfil en Facebook de la Universidad de Ciencias Médicas Guantánamo.

Estas acciones, respaldadas por las Organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud, buscan impulsar la eliminación de más de 30 enfermedades transmisibles y dolencias relacionadas para 2030. De ellas, 11 pueden prevenirse a través de la profilaxis.

Foto: Tomada de internet

A tono con esa práctica, y coincidiendo con lo acontecido a nivel internacional, la Isla desarrolló su 64 Campaña Nacional de Vacunación antipoliomielítica oral bivalente.

Durante la semana del 21 al 26 de abril, los niños mayores de un mes y menores de tres años recibieron la primera dosis de este inmunógeno. Una segunda etapa está prevista del 16 y al 21 de junio próximo.

Sostener esta labor asistencial ha permitido al sistema de salud cubano mantener a la población infantil libre de poliomielitis desde el mismo 1962.

Y es que en solo cuatro meses lograron eliminar el virus y dejar en cero las muertes por tan “grave y potencialmente incapacitante enfermedad”.

Sin embargo, en el período previo la tasa de incidencia rondaba el 4,9 por 100 000 habitantes, un contexto que cambió tras el triunfo de la Revolución al dársele a la medicina un enfoque preventivo y social.

La Primera Campaña de Vacunación contra la poliomielitis dio inicio el 26 de febrero de 1962. Foto: tomada de granma.cu (archivo)

De hecho, bajo tal concepción se organizó la primera campaña nacional contra la poliomielitis. A través de ella fueron beneficiados todos los menores desde el nacimiento hasta los 14 años de edad.

Una historia de prevención y protección

Cuba archiva una larga historia en la práctica de proteger a su población de disímiles afecciones a través del acceso universal y gratuito a las vacunas.

Con énfasis en los niños, esta estrategia surgió en 1962 con el Programa Nacional de Inmunización. Entonces se registraban elevadas tasas de incidencia y defunciones debido a padecimientos evitables.

Al describir el panorama epidemiológico de aquella etapa, la Dra.C. Lena López Ambrón, jefa Nacional del Programa de Inmunización del Ministerio de Salud Pública (Minsap), explica que bajo el mismo precepto de profilaxis pudieron realizarse acciones para extinguir la difteria-pertusis-tétanos.

Dra.C. Lena López Ambrón, jefa Nacional del Programa de Inmunización del Minsap. Foto: Tomada del periódico Granma.

La incorporación de preparados que contrarrestaran dichas afecciones hizo posible modificar, de manera radical, la morbilidad y la mortalidad derivadas de ellas.

“En tanto, el impacto en el tétanos neonatal consiguió reflejarse en el mismo año que comenzó la vacunación (1972), dejando de ser un problema de salud debido a sus bajas tasas de incidencia y mortalidad”.

Un poco más tarde se incluyó en el esquema la triple viral parotiditis, rubéola, sarampión. Esto redujo notablemente sus tasas de incidencia en un lapso de entre 9 y 11 años, resalta la experta.

No en vano la práctica habitual de la inmunoprevención, sostenida a lo largo de tantas décadas por el Estado cubano, prevalece como una de las medidas con mejor balance costo-beneficio.

Otras enfermedades controladas

Luego de que en 1980 Cuba eliminara el serotipo A de la Neisseria meningitidis (meningococo), se obtuvo y patentizó a finales de esa década una vacuna de factura nacional contra los serotipos B y C.

A finales de la década de 1980, el país obtuvo y patentó una vacuna de factura nacional contra los serotipos B y C de la Neisseria meningitidis (meningococo). Foto: Tomada de Tribuna de La Habana.

Según rememora la doctora López Ambrón, mediante una campaña masiva la población de tres meses a 24 años de edad recibió las dosis inmunizantes; y para 1991 se incorporó al Programa Nacional de Inmunización.

“Con esta estrategia se pudo controlar la epidemia, decrecieron las tasas de incidencia por debajo de 1,0 por 100 000 (1993), y desde 2008 hasta nuestros días se llegó a 0,1 por 100 000 habitantes”.

En cuanto a otros preparados inmunoprevenibles, la también investigadora y profesora auxiliar agrega que “a partir de 2001 comenzó la vacunación contra el Haemophilus influenzae tipo b, cuya acción contrajo la tasa de incidencia de 1,5 por 100 000 habitantes, en 1998, hasta 0,9 en 2001”.

Asimismo, considera de gran importancia las inoculaciones combinadas, “pues rebajan el número de dosis y su conservación en la cadena de frío, por lo que han sido piedra angular de esta estrategia”.

Como parte del esquema de inmunizantes, en 2016 empezó a administrarse la antipoliomielítica inactivada (IPV), y continúa la administración, en campaña, de la antipoliomielítica oral bivalente OPV b (1 y 3).

“Las vacunas destinadas a contrarrestar la influenza la reciben los niños menores de dos años, las personas mayores de 65 y grupos de riesgo seleccionados anualmente. Aquellas que previenen la leptospirosis y la fiebre amarilla solo están destinadas a los grupos de riesgo”, subraya la Máster en Enfermedades Infecciosas.

Foto: Tomada de mesaredonda.cubadebate.cu (archivo)

De igual modo refiere que, desde 1999, funciona el sistema de vigilancia de eventos adversos, supuestamente atribuidos a la inmunización. “La observación de las enfermedades prevenibles por inmunógenos se adaptó a las características del sistema de salud. De ese modo ejecuta las funciones básicas de recolectar y evaluar la información sobre calidad, eficacia y seguridad de los fármacos en uso”.

López Ambrón recuerda que ante el nuevo reto que implicó la pandemia de la Covid-19, la Isla trazó estrategias acordes a las medidas higiénico-sanitarias requeridas frente a tal situación epidemiológica.

“Una de ellas tiene que ver con acercar el servicio a las comunidades, lo cual permite continuar inmunizando a nuestros niños de forma ininterrumpida. Cuba desarrolló sus propias vacunas que administró, masivamente, a toda la población mayor de dos años y con ellas pudo controlar la pandemia”.

Foto: Tomada de unicef.org

Para bien de la humanidad, la vacunación constituye ese soporte de contención legado por la ciencia a modo de amparo frente a los embates de múltiples enfermedades. Previenen y protegen como garantes de la salud.

Añadir nuevo comentario