Las primeras médicas: brujas quemadas por la Inquisición

especiales

Imagen: Getty Images

En la fría y sombría choza escondida entre los bosques de la Europa del siglo XVI, la mujer muele con manos diestras las hojas en el mortero de piedra.

Mientras va conjugando jugos de ajenjo, enebro y malva para el ungüento que aliviará las fiebres de un niño enfermo, siente el peso de miradas recelosas, casi le parece oír los susurros que la llaman bruja, herética, malvada...

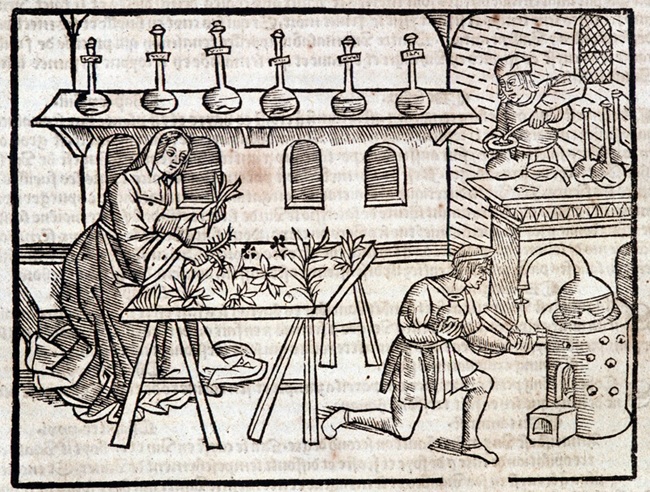

Xilografía del siglo XV. Imagen tomada de meisterdrucke.es

Sabe que sus conocimientos, ese legado milenario de sanación, están condenados por la ignorancia y el miedo que ahora gobiernan y que van igual mezclándose junto a los plantas maceradas, el agua de lluvia y el poco de grasa animal que para el enfermo significarán alivio y esperanza; aunque para ella, quizás sea su sentencia de muerte.

A lo largo de la historia, el conocimiento medicinal de las mujeres fue fundamental para el cuidado y la salud comunitaria. Sin embargo, en la época de la Inquisición y la caza de brujas, muchas de ellas, a menudo sanadoras, curanderas y parteras, fueron perseguidas, torturadas y quemadas vivas bajo acusaciones de brujería.

Este fenómeno, que afectó especialmente a Europa entre los siglos XV y XVIII, marcó no solo un episodio oscuro de violencia patriarcal, sino también un golpe devastador para el reconocimiento y la valorización del conocimiento científico tradicional femenino.

Los textos de Trotula, tres documentos sobre medicina femenina elaborados en Salerno, sur de Italia, siglo XII, que circularon ampliamente en la Europa medieval. Imagen tomada de es.wikipedia.org

Datos actuales estiman que en Europa, entre 1450 y 1750, entre 40,000 y 50,000 personas fueron ejecutadas por brujería, cerca de un 75 % eran mujeres.

Pero para no faltar a la precisión, vale aclarar que de ese total, solo una pequeña parte se dedicaba a labores de sanación; la mayoría fueron condenadas por acusaciones a partir de rencillas familiares, envidias o simplemente como chivo expiatorio por desastres comunitarios traducidos en enfermedades, plagas o simples fracasos agrícolas.

En general, muchas fueron quemadas, aunque también se usaron otros métodos como el ahorcamiento y la decapitación. Grabado de Jan Luyken. Imagen tomada de theconversation.com

También el solo hecho de ser viudas, solteras, pobres, ancianas o simplemente mujeres sin protección masculina las hacía objeto de marginalización social y de condenas, así como comportamientos calificados de inmorales, incluyendo que se pusieran a cantar.

Sin olvidar que muchas fueron acusadas de causar abortos, muerte de bebés o daños a animales y cultivos mediante sus supuestos malévolos hechizos.

Vale igual aclarar que de ese total de ejecuciones, y contrario a lo que usualmente se cree, la mayoría ocurrieron en tribunales civiles, no inquisitoriales, a los cuales se atribuye haber segado la vida de entre 300 y mil mujeres en todo el mundo.

Tribunal de la Inquisición, Francisco de Goya. Imagen tomada de meisterdrucke.es

En América Latina los tribunales inquisitoriales funcionaron con igual rigor que en Europa. Por ejemplo, el tribunal del Virreinato del Perú, que fungió entre 1569 a 1820, aplicó “todas las torturas peninsulares” a las acusadas.

No existe una "Juana de Arco" entre las curanderas de América Latina, donde lo más representativo fue la sistemática persecución a mujeres sabias, sobre todo pobres, indígenas y afrodescendientes, cuyos nombres apenas quedaron registrados. En Europa, figuras como Katharina Henot simbolizan con nombre y apellido, esta represión, pero en América el fenómeno resultó más colectivo, silencioso y profundamente racista.

Legado entre llamas

Más allá de cifras, el fenómeno de la persecución de las llamadas “brujas” entraña significados profundos y simbólicos porque el saber de aquellas curanderas populares era percibido por el patriarcado como amenaza.

Mientras la medicina formal se institucionalizaba bajo control masculino, los humildes acudían a “mujeres sabias” cuyas recetas, sobre todo a partir de hierbas, estaban probadas por años de un uso eficaz.

Tanto es así, que “muchas de estas fórmulas y ungüentos siguen usándose en la farmacología moderna”.

Imagen: “La Doctora”, mural en Pompeya. Tomada de hahistoriayarte.com

Sin embargo, ese conocimiento tradicional fue estigmatizado antes, incluso, de que se desatara la caza de brujas, porque las sanadoras ya habían sido excluidas de las universidades europeas -fundadas entre los siglos XI y XIII- , negándoseles el derecho a formarse en igualdad con los hombres a pesar de sus saberes empíricos de alto valor clínico.

La caza de brujas alcanzó su mayor intensidad entre los siglos XV y XVIII y, para entonces, ya se había consolidado la idea de que el conocimiento médico legítimo debía pasar por universidades dominadas por hombres.

Ello deslegitimó el conocimiento de curanderas, parteras y sanadoras, contribuyendo a su persecución. En muchos juicios por brujería, el “delito” de la acusada era haber sanado a alguien “por medios no autorizados”.

Las curanderas eran presentadas como “aliadas del demonio” y “amenaza” Al orden establecido. Obra “El Aquelarre”, de Francisco de Goya. Imagen tomada de lanzadigital.com

El demonizar a las curanderas, sanadoras y parteras obedecía también a su origen cultural híbrido (prehispánico y africano fusionado con lo español) que las autoridades asociaban erróneamente con “lo demoníaco”.

Paradójicamente, en América precolombina, el concepto de “bruja” ni existía pero los supuestos rituales sobre todo de mujeres indígenas, afrolatinas o mestizas fueron calificados de idolatrías”.

Imagen tomada de apspanlang.com

Miedo al conocimiento

Lo que era llamado brujería fue, en muchos casos, un saber médico ancestral y la persecución de esas mujeres marcó un oscuro capítulo donde la misoginia, la intolerancia colonial y la ciencia patriarcal aplastaron los principios activos de una empírica medicina popular.

Académicos y movimientos sociales reclaman reparar esa memoria. En Europa se busca justicia simbólica, como la campaña Witches of Scotland, por el perdón oficial e indulto a las miles de condenadas, o la resolución parlamentaria en Cataluña que “repara” su memoria. En América latina igual hay interés por rescatar la figura de estas sanadoras y reconocer su contribución científica oculta bajo el mito de la “bruja”.

Como señala la filósofa, historiadora y profesora italo-estadounidense Silvia Federici en su obra Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation (2004), la caza de brujas no fue simplemente un fenómeno religioso o supersticioso, sino una estrategia histórica para controlar los cuerpos femeninos y expropiar los saberes comunitarios ligados a la salud y la reproducción.

Las primeras mujeres oficialmente tituladas como médicas datan de mediados del siglo XIX, tras centurias de exclusión académica. Sus antecesoras más remotas se remontan a las civilizaciones egipcia, mesopotámica, griega y romana; así como a culturas precolombinas (aztecas, mayas, incas) y las mujeres herbolarias y chamanas en África y Asia.

Un ejemplo histórico notable es Agnodice (Grecia, siglo IV a.C.), considerada la primera mujer médica en la leyenda griega, aunque probablemente sea un personaje simbólico.

Manos femeninas curando en el presente

En la actualidad y según datos recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las mujeres constituyen aproximadamente el 67 % de la fuerza laboral mundial en salud y atención social, lo que representa una proporción significativamente mayor en comparación con su participación en otros sectores laborales, donde rondan el 41 %.

Foto: tomada de Facebook

Sin embargo, a pesar de su alta representación numérica, vale apuntar que en el sector de la salud todavía hoy Ellas suelen ocupar roles de menor estatus y remuneración. A la vez, enfrentan una brecha salarial de género del 24 %, porcentaje que es superior al de otros sectores económicos.

En Cuba, según el Anuario Estadístico de Salud 2023, del Minsap, en ese año el 70,3% de los trabajadores de la salud eran mujeres y el personal de enfermería estaba compuesto por mujeres en un 87,9 %. Ninguna diferencia salarial las distingue por su género.

Añadir nuevo comentario